季節性うつ病(SAD)と日照時間の関連

日照時間の減少とともに気分が落ち込む季節性うつ病(Seasonal Affective Disorder, SAD)は、秋冬に日照が短くなる地域で多くみられる抑うつ状態です。SADはDSM-5(精神疾患の診断基準)でも「季節型」のうつ病として位置づけられており、主に秋後半から冬に症状が現れ春に寛解するパターンが典型です。米国では成人の約5%がSADを経験し、症状は年間の約40%の期間続くと報告されています。例えばアメリカではフロリダ州では約1%ですがアラスカ州では約9%がSADに罹患するとの推計があります。同様にカナダでは2~6%、英国では約2%がSADを発症し、さらにそれより多い人々(15~20%程度)が冬季に気分が落ち込む「冬季ブルー」を経験しています。実際、高緯度の地域や日照の少ない季節になるとうつ病が増加する傾向が各国で観察されています。米国国立精神衛生研究所(NIMH)も「アラスカやニューイングランドの住民は、テキサスやフロリダの住民よりSADを発症しやすい」と指摘しています。日照時間の減少は脳内のセロトニン活性低下やメラトニン過剰分泌を招き、生体の概日リズムを乱すことがSAD発症の一因と考えられています。実際、SAD患者では冬季にセロトニン輸送体が夏より増加しセロトニン作用が低下するとの報告や、日照減少によるビタミンD不足もうつ症状に関連するといった報告があります。

高緯度地域における自殺率・うつ病発症率の統計

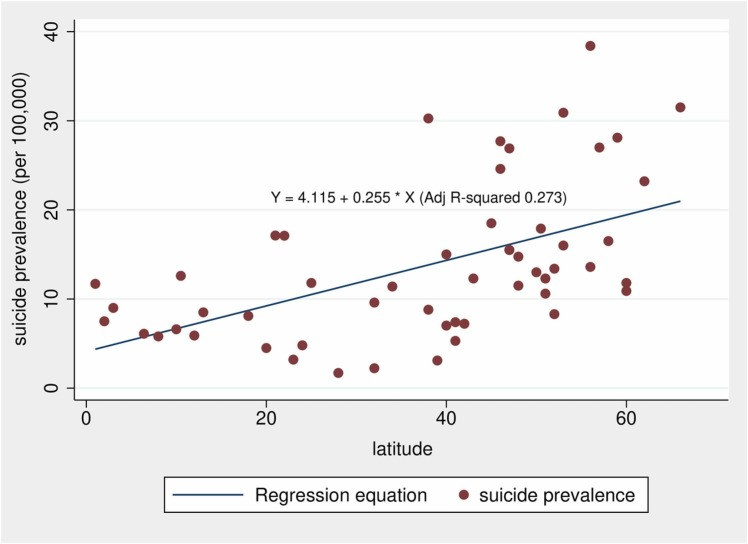

高緯度で冬季の日照時間が極端に短い地域では、自殺率やうつ病の発症率が高い傾向が統計データから示唆されています。世界保健機関(WHO)の統計によれば、例えば北半球高緯度に位置する国々は自殺率が高いことで知られています。2015年のデータでは、リトアニア(32.7人/10万人)、カザフスタン(27.5人/10万人)、ベラルーシ(22.8人/10万人)、ポーランド(22.3人/10万人)、ロシア(20.1人/10万人)など、冬季の日照が少ない東欧・北欧の国々が日本(17.3人/10万人)より高い自殺率を示しました。日本国内でも、冬(12~2月)の日照時間が極端に短い青森・秋田・山形・新潟といった雪国の県では、2016年の自殺死亡率がいずれも20人以上と全国平均(17.3人/10万人)を上回っており、日照不足と自殺リスクに相関がある可能性が指摘されています。こうした地域では季節的な抑うつの増加が自殺の一因になり得ると考えられます。近年の学術研究も、日照時間と自殺・抑うつの関連を裏付けています。2023年に発表された系統的レビュー研究では、緯度と自殺率には有意な正の相関があることが明らかにされました。この解析によれば、世界全体の平均自殺有病率は約13.3人/10万人ですが、赤道付近(緯度0~14度)では約8人、緯度45~59度の高緯度帯では約19人と高緯度地域で自殺率が倍近く高くなっていました。回帰分析では緯度が1度上がるごとに自殺率が0.255人増加し、緯度だけで自殺率変動の約27%を説明できるという結果でした。研究者らは「緯度の上昇による日照不足がセロトニンなど生物学的機構を介して気分障害(うつ病)を増加させ、それが自殺の一因となり得る」と述べています。

*緯度と自殺率の関係を示した分析結果(世界各国のデータを対象とした回帰分析)。緯度が高くなる(北極・南極に近づく)ほど自殺率(10万人あたりの自殺者数)が上昇する傾向が見られる。図中のプロットは各研究のデータポイント、青線は回帰直線で、分析では緯度1度あたり自殺有病率が約0.255人/10万人増加することが示されました。

紫外線や光療法が精神健康に与える影響

太陽光(紫外線を含む)の不足が精神衛生に悪影響を及ぼす一方で、適切な光の曝露はその改善に役立ちます。医療現場では昔から「日光浴」や散歩による日光曝露が気分改善に勧められており、実際に日照不足による抑うつ状態の人が光を浴びると症状が改善することが知られています。十分な日光を浴びることができない場合には、人工的に強い光を照射する光療法(ライトセラピー)が有効です。光療法では通常5,000~10,000ルクス程度の明るい照明を用い、1日30分~1時間程度浴びることで効果が現れる場合があります。この治療法は1980年代以降、冬季性SADの主要な治療手段として確立されており、不足する日光を補うことで患者の概日リズムと気分を整える狙いがあります。実際、明るい光による照射療法はSADの第一選択治療として有望であり、偽治療と比べて有意な改善効果を示すことが最新のメタ分析(2024年)でも支持されています。一方で、太陽光から得られる紫外線によるビタミンD合成も精神健康に影響し得る要因です。ビタミンDはセロトニン合成や神経保護に関与することが示唆されており、冬季の日照不足によるビタミンD低下とうつ病リスク上昇の関連が研究されています。実際、冬季のビタミンD補充が抑うつ症状の軽減に有効だったとの報告もありますが。

日照時間とメンタルヘルスに関する最新の研究動向

近年の研究は、日照時間とメンタルヘルスの関係をさらに詳細に解明しつつあります。例えば2023年の英国バイオバンクの大規模研究では、屋外での日光曝露時間とうつ病発症リスクの関係がJ字型を示すことが報告されました。この研究によれば、1日約1.5時間の屋外光曝露がうつ病リスクを最も低減し、それより短い(日照不足)場合だけでなく極端に長い場合にもリスクが上昇することが示されたのです。また、新型コロナウイルス下の行動制限で日光を浴びる機会が減ったことがメンタルヘルスに与えた影響にも注目が集まっています。2020年以降のパンデミック禍では世界的にうつ症状や自殺念慮の増加が報告されましたが、その背景要因の一つとして在宅隔離による日照不足が指摘されることもあります。実際、WHOは世界の自殺者数が年間およそ80万人にも上る(コロナ禍で増加の懸念あり)と報告しており、社会的ストレス要因に加えて環境要因である日照の減少にも目を向ける必要があるとされています。こうした観点から、季節や環境による日照時間の変化に応じたメンタルヘルス対策(例:冬季の光療法導入、ビタミンD補給、屋外活動の推進など)が各国の公衆衛生機関で検討・推奨されています。以上の知見は、冬季や日照の少ない地域におけるメンタルヘルス対策の重要性を裏付けるものであり、適切な光環境を確保することが精神的健康の維持・増進に寄与すると考えられます。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4673349/#:~:text=,experience%20SAD%20%5B40